交通や生活面の利便性が高く、美味しいお店も多数軒を連ねる平尾駅周辺。都会的要素もありながら、「平尾山荘」や「松風園」といった自然いっぱいの公園施設もあるなど、非常に住みやすい環境にある街です。

歴史シリーズ第5弾目の今回は、平尾駅から歩いて15分程の場所にある「平尾山荘」にスポットライトを当ててみました!

Contents

「平尾山荘」までのアクセス

西鉄平尾駅の改札口

平尾山荘は、西鉄平尾駅から徒歩だと15分程で、車なら4分(約1km)の場所にあります。改札を出たら、前方(手前側)に進み、平尾駅入口交差点まで直進しましょう。

平尾駅入口の交差点から右に曲がる

平尾交差点

平尾山荘通りに入る

平尾交差点から平尾山荘通りに入ったら、そのまま真っ直ぐ直進。600m程先にある平尾五丁目東交差点(「いしむら 平尾店」(石村萬盛堂)の所)を右折して、1つ目の角(平尾4丁目交差点)で左に曲がります。

平尾4丁目交差点

この平尾4丁目交差点から150m程直進すると、平尾山荘が見えてきますよ。

山荘公園交差点の左に平尾山荘がある

梅の花を観に訪れている人達も

3月上旬の梅の季節に訪れたので、敷地内の梅の花を鑑賞していた方々もたくさんいらっしゃいました☺️

「平尾山荘」とは?

「平尾山荘」は、幕末の女流歌人・野村望東尼(1806~1867)がひっそりと暮らしていた閑居地で、茅葺き屋根の古民家です。山荘内は自由に見学できるようになっています(建物内の見学は9:00~17:00まで)。

明治維新において、高杉晋作や平野国臣など勤王の志士達に密談の場や隠れ家として山荘を提供していたといわれています。現在の建物は当時の草庵が復元されたもので、園内には資料館もあり、歴史を学ぶことも可能です。

平尾山荘跡は公園として整備されており、福岡市の史跡に指定されています。また、秋は紅葉の名所として、早春は梅の名所としても知られる観光スポットであり、季節を問わずその風景美を楽しむことができる場所です。

野村望東尼はどんな人?

野村望東尼は、1829年に福岡藩士・野村貞貫と再婚。1845年に貞貫が引退すると40歳の時に平尾山荘に隠棲します。

54歳の時に夫が他界し、剃髪した後、望東尼は京都に向かいますが、当時盛んになっていた尊王攘夷運動に接するにつれて勤王の志を高くします。勤王の志士として有名な高杉晋作や平野国臣などと交流を持つようになると、彼らを山荘に匿うなど、明治維新を影で支えていたことでも知られています。

望東尼自身も藩の弾圧によって糸島の姫島に流罪となりましたが、高杉晋作の手配で救出されました。下関の商人の屋敷に匿われた後、高杉晋作が病に倒れた際には、晋作の愛人とともに献身的に看病し、彼の最期を看取ったと伝えられています。

それから望東尼は山口の防府に移り住み、62歳でその生涯を閉じました。

現在の「平尾山荘」は2度建て直されたもの

現代風の建物が立ち並ぶ中、このような茅葺き屋根の日本家屋は歴史史跡としても貴重なものといえますが、現在の草庵は三代目にあたり、一度目は明治末期に、二度目は1950年代に建て直されたのだとか。なので、築年数はかれこれ70年程です。

中は掃除も行き届いており、6畳の座敷や2~3畳ほどの小部屋、床の間、井戸などがあります。こうやって昔の暮らしにふれることができるのは、何より価値のある経験といえるのではないでしょうか。

山荘跡の右横には「平尾望東会」の資料館があり、こちらで山荘や幕末の歴史を学ぶことができます。「平尾望東会」は、現在も地域の人々へ望東尼について知ってもらう為の活動を続けているそうです。

幕末期の歴史が好きな人にとっては、堪らない歴史史跡ですね!

「平尾山荘」の見どころ

秋の紅葉

秋の山荘を彩る紅葉

平尾山荘はどの季節に訪れても美しい景観に癒やされますが、秋の紅葉🍁はことのほか趣深く、おすすめの場所といえます!

散策にはうってつけの場所

とっても落ち着く平尾山荘。公園内の紅葉を眺めながらいいアイディアがひらめいたりすることもありそうです☺️

早春の梅

ピンクの梅や紅梅が美しい

2月から3月にかけては園内の梅の木が見頃を迎え、美しい花で楽しませてくれます。ピンクや赤い梅もあれば、白梅の木もあり、間もなくやって来る春の訪れを予感させました。

空に映えるピンクの梅

この日は梅を見に訪れていた方も何人かいらして、思わず写真撮影に夢中になってしまう程、梅が見頃でした😃こんな落ち着いた雰囲気の場所には、花や紅葉の存在がよりいっそう似合います。

たわわに実るしだれ梅

野村望東尼像の左側にある白梅も可憐

同じピンクでも微妙に色合いも異なる

微妙に色合いの異なる梅の花を楽しみながら、自由に散策を満喫♪やはり梅の花は素晴らしいです。

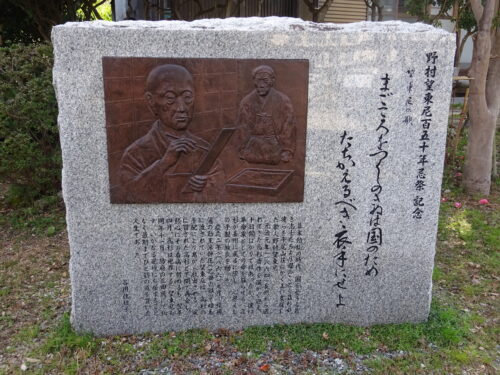

野村望東尼 百五十年忌記念歌碑

野村望東尼 百五十年忌祭 記念歌碑

女流歌人であった野村望東尼が1867年に亡くなってから2017年で150年を迎え、野村望東尼百五十年忌祭の記念碑が建てられました。

記念碑には「まごころを尽くしのきぬは国のため たちかえるべき衣手にせよ」の歌が刻まれています。これは、高杉晋作が長州に戻る際、望東尼が徹夜で縫った着物とともに贈ったとされる歌で、「真心を尽くして筑紫の国で縫った着物は、お国の為に帰るための着物にしなさい」という意味なのだそうです。

二人の絆の深さや望東尼のあたたかさが窺える一句ですね。

明治維新を牽引し、尊王攘夷運動に奔走した幕末の志士達の心の支えとなった野村望東尼の寓居跡「平尾山荘」。当時の草庵は残っていませんが、ここが高杉晋作や平野国臣ら幕末の志士達が集ったとされる歴史史跡なのだと思うと、幕末のロマンを感じざるを得ません。

新緑の季節も大変美しい山荘跡なので、景観を楽しみつつ福岡の歴史も肌で感じてみて欲しいと思います☺️

「福岡の歴史を知る」の別の関連記事はこちら

<基本情報>

| 施設名 | 平尾山荘 |

| 住所 | 福岡県福岡市中央区平尾5丁目2-28(「西鉄平尾駅」から徒歩約15分) |

| 電話番号 | 092-711-4666(福岡市 経済観光文化局) |

| 営業時間 | 9:00~17:00 |

| 定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |

| 駐車場 | なし(周辺にコインパーキングあり) |

| 公式HP | https://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/cultural_properties/detail/item_id:101547 |