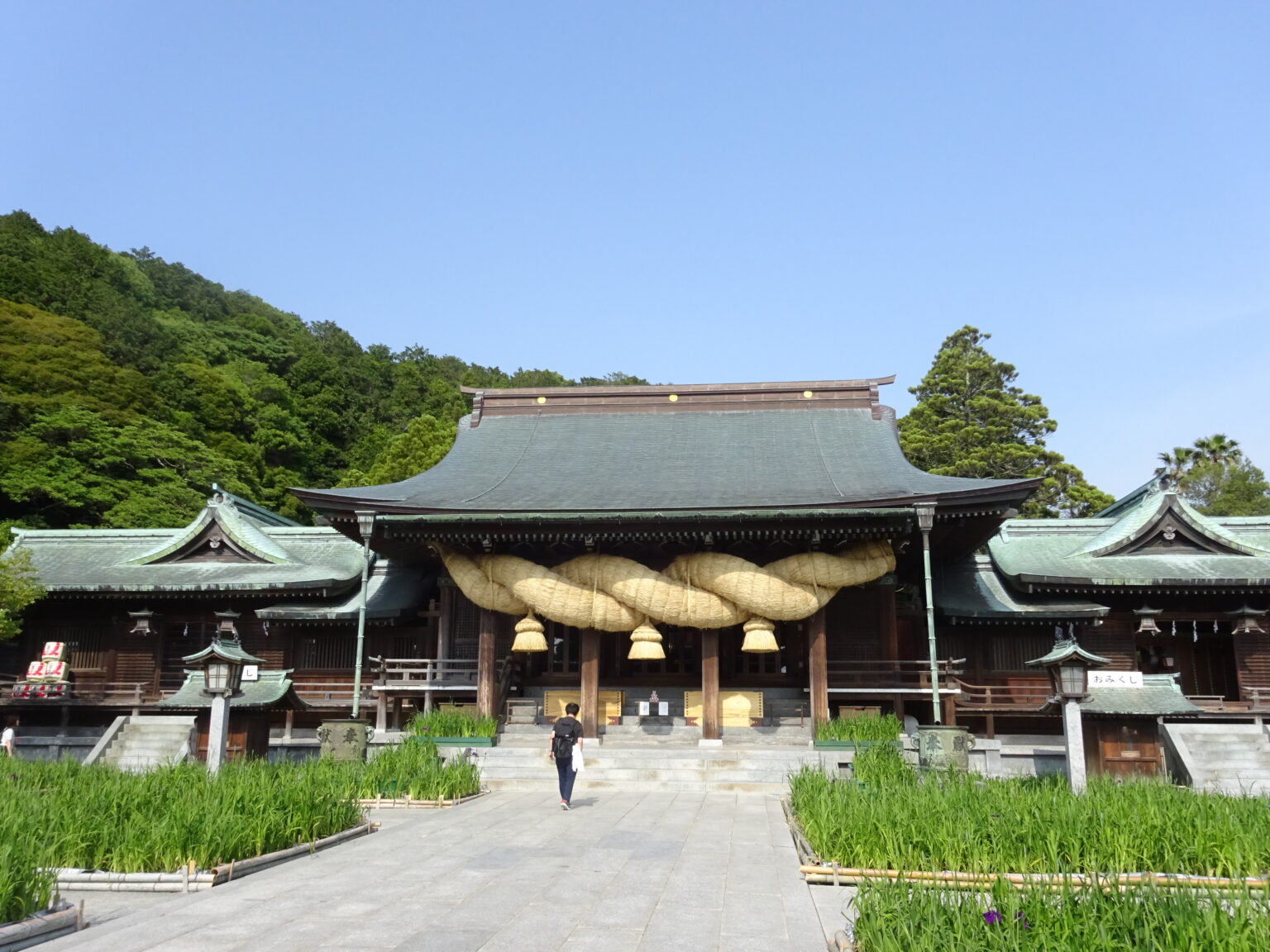

嵐のCMで話題になった「光の道」でも知られる宮地嶽神社は、福津市を代表するパワースポットです。その絶景もさることながら、日本三大注連縄の1つとされる拝殿の注連縄や大鈴、大太鼓など見どころ満載!四季折々の花々も素晴らしく、現在は「菖蒲まつり」が開催中です。

今回は、何事にも打ち勝つ開運の神を祀る「宮地嶽神社」をご紹介します!

Contents

JR福間駅から「宮地嶽神社」までのアクセス

JR福間駅

JR福間駅の向かって左側が東口の「さいごう口」、向かって右側が西口の「みやじ口」で、宮地嶽神社に向かうバスは「みやじ口」から運行しています。改札を出たら、右側に進みましょう。

階段を下りてバス乗り場へ

西鉄の「福間駅前」バス停

福間駅から宮地嶽神社へは、西鉄バスの1-1「津屋崎橋(宮司団地)行き」で約6分。徒歩であれば、25~30分程です。「宮地嶽神社前」のバス停で下車すればいいので、分かりやすいですね。

福間駅前のバス停から「津屋崎橋行き」のバス時刻表はこちら

(日にちと時間を変える場合は、上の「時刻・運賃検索」に戻り、選択し直して下さい)

「宮地嶽神社前」バス停

宮地獄神社のバス停はとても立派な造りになっていました!福間駅からあっという間に到着です。

バス停からは左方向(山のある方)に進む

宮地嶽神社二の鳥居に到着!

「宮地嶽神社前」のバス停から参道まではすぐでした!

ちなみに車利用の場合、福岡市内からの最寄りインターは古賀I.C、北九州方面からなら若宮I.Cとなります。(古賀I.Cからは18分、若宮I.Cからは27分)

「宮地嶽神社」の御由緒

全国にある宮地嶽神社の総本社である宮地嶽神社の創建は、社伝によれば、今からおよそ1700年前に遡るとのこと。渡韓の折に主祭神の息長足比売命(神功皇后)が宮地岳山頂に祭壇を設けて神を祀り、祈願して見事三韓征伐を成し遂げた事から、その功績を讃え、主祭神として奉斎されました。

また、息長帯比売命に追従して共に戦った阿曇族の長も勝村大神、勝頼大神として配祀されています。

社殿の裏山には宮地獄古墳があり、こちらから出土した副葬品は国宝に指定されました。全長23mの日本で2番目に大きな石室があることでも知られており、この古墳の発掘を機に、奥宮の不動神社が奉祀されたそうです。

「宮地嶽神社」の御祭神

宮地嶽神社の御祭神は、息長足比売命と勝村大神、勝頼大神です。

息長足比売命…息長足比売命は神功皇后と同一人物で、日本の第14代天皇である仲哀天皇の妻。また、応神天皇の母神にあたり、応神天皇とともに八幡神として尊崇されている。

勝村大神…息長足比売命(神功皇后)が三韓征伐に向かう際に追従したと伝えられる一柱で、阿曇族の長。息長帯比売命を奉斎した折、併せて「宮地嶽三柱大神」として祀られた。

勝頼大神…勝村大神と同様、阿曇族の長で、息長足比売命(神功皇后)が三韓征伐に向かう際に追従したと伝えられる一柱。息長帯比売命と勝村大神とともに「宮地嶽三柱大神」として配祀されている。

「宮地嶽神社」のご利益

宮地嶽神社は「何事にも打ち勝つ開運の神様」として信仰を集めており、その主なご利益は、開運・商売繁昌などが挙げられます。

「宮地嶽神社」の境内の見どころ

日本三大注連縄の1つに数えられる大注連縄

間近で見ても圧巻の大きさ!

拝殿に掛かる注連縄は、日本三大注連縄の1つといわれており、もはや宮地嶽神社のシンボルでもあります。長さは11mで、直径2.6m、重さはなんと3トンもあるとのこと!間近で見ても圧巻の大きさです。

毎年、新年を前に掛け替えられますが、掛け替えまでには約1,500人もの人々の奉仕によって行われるそうです。たくさんの人々の協力でこの大迫力の注連縄が出来上がっていくのですね。

日本でも最大級の大鈴

重さなんと450kgの銅製の大鈴!

鈴堂に奉安されているのが、重さ450kg、直径約2.2mの大鈴で、こちらも日本最大級なのだとか。信仰の篤い信者さんによる奉納品で、昭和35(1960)年までは、大注連縄とともに拝殿に飾られていたのだそうですよ!近くで見たらその大きさに驚かされます。

国内で調達した材料で制作された日本最大級の大太鼓

直径2.2m、重さ約1トンの大太鼓

大太鼓堂にある直径2.2mの大太鼓は、音の響きにこだわり、全て国内から調達した材料で制作されています。左右の鼓面は、今日の国産和牛では入手できないサイズの皮で作られているそうですよ!毎年、元日の午前0時に叩かれ、美しい響きを聞かせてくれる大太鼓。機会があれば是非聞いてみたいですね。

手水舎

手水舎の花手水は紫陽花

参拝の前に手を清める手水舎は2022年に改修され、屋根から水盤まで透明のアクアパネルを設置。その周囲には花が飾られ、花手水が楽しめる仕様になっています。

今の季節は紫陽花がとっても綺麗です。「植栽と滝、清流」というように、アクアパネルに流れる水が滝のように流れるさまも見どころとなっています。

境内の菖蒲

参道の石段中央に配置された菖蒲

宮地嶽神社では、2024年5月25日から6月の中旬ぐらい迄(花の状況により判断)、「菖蒲まつり」が開催されており、境内のいたる所に江戸菖蒲が設置されていました。新緑の季節に爽やかな雰囲気いっぱい!まだ咲き始めですが、満開になるのが待ち遠しいですね。

拝殿前のいたる所にも設置

5月31日(金)には「江戸菖蒲初刈り神事」が催され、夜は6月7日までライトアップも行われます。

高貴さを感じさせる紫色と凛とした立ち姿が艶やか

「光の道」

「光の道」の出現は2月下旬と10月下旬の年2回!

宮地嶽神社の参道の石段を登り切った所から年に2回、玄界灘に沈む夕日の絶景を見ることができます。「光の道」は、嵐のJALのCMで脚光を浴び、毎年、それを一目見ようと訪れる人々で混雑してしまうほど。

光の道が見られるのは、2月と10月の20日前後の約1週間で、当日は午後14時位から整理券が配られます。早い者順で、確実にGETできるかというとそうとも限らないので、午前から並ぶ人もいるのだとか。

神々しい夕日の絶景は、えもいわれぬ美しさです!

本物のふくろう

じーっと見つめられてポッ(照)…

宮地嶽神社に生きたふくろうさんが居るのを初めて知った時はビックリでしたが、宮地獄神社では、正直者がモマ(ふくろう)を介して黄金の玉を授かったという言い伝えがあり、「神の使い」としてすっかり神社ではおなじみの存在。

2羽居るうちのこちらのふくろうさんは、話しかけたら瞬きもせず「じーっ」とこちらを見つめていました。そのお目々は、きくまるにはとっても優しく感じられましたよ。

もう一羽はニッコリ?

こちらのふくろうさんには、驚きのエピソードがあるんですよ。あるカップルさんが携帯カメラでふくろうさんをバックに撮影を始めたんですが、女性が「写真撮らせてね」と声かけをしたらしっかり目を開けてカメラ目線だったんです。で、終わった瞬間にクルッと首を180°回転。

再び「もう1回撮ろう」と撮り始めたら、なんとまたカメラの方をバッチリ向いたのでした!(←嘘のような本当の話)部外者にもかかわらず、この光景を見たきくまるは思わず吹いてしまいました(笑)。

人の入りもさほど多くない時間帯だったからサービスしてくれたのかもしれませんね(^^)

奥之宮八社めぐり

奥之宮八社とは、本殿の奥にある一番社から八番社までのお社で、この八つのお社を一社一社お参りすれば、なんと「大願が成就する」といわれているイチオシのパワースポットなんです!

拝殿(本殿)の右側に参拝入口がある

ここからが奥之宮八社

一番社・七福神社

一番社・七福神社

一番社とされるのが「七福神社」で、奥之宮の鳥居を過ぎて最初にあるお社です。こじんまりとした祠に七福神(恵比寿・大黒天・毘沙門天・弁財天・福禄寿・寿老人・布袋)をお祀りしています。七福神のご利益も期待できますね!

二番社・稲荷神社

二番社・稲荷神社

二番社にあるのが「稲荷神社」で、食物とお米の豊作を守る神様といわれています。五穀豊穣や商売繁盛祈願に訪れる人々のほかにも、「腕前上達」のご利益をいただくため、料理人さんや飲食店の方も祈願に訪れるそうです。

二番社はお稲荷さんということもあってか?非常にパワーが感じられました。きくまるは、普通にご飯が食べられる感謝をお伝えしてきましたよ。

三番社・不動神社

不動神社は災いや厄を除く神社として信仰を集めている

何も知らずに訪れたきくまるも、この不動神社には何ともいえない神聖な空気を感じました。不動神社は、日本最大級の石室古墳が江戸時代の18世紀に発見された際、石室内に不動尊をお祀りするようになったのが起源とされています。

以来、この不動神社は、災いや厄を除く神霊あらたかな聖地として多くの参拝者が訪れるパワースポットです。

四番社・万地蔵尊

四番社・万地蔵尊

四番社の万地蔵尊(宮地獄のお地蔵様)は、少し分かりにくいかもしれませんが、二番社の稲荷神社の入口の鳥居の向かい側にお社が祀られています。

万地蔵尊は子供達の守り神。子供の願い事は何でも聞いていただけるといわれています。

五番社・恋の宮(淡島神社)

五番社・恋の宮(淡島神社)

五番社の淡島神社は、「あわしま様(淡島神社)」と「ぬれがみ様(濡髪大明神)」の2柱を併せ祀っており、「恋の宮」といわれるお社です。特に女性特有の心身の病と恋愛にご利益があるそうで、「ハート花壇」やハートの絵馬など女性らしさが感じられるお社です。

六番社・三宝荒神

六番社・三宝荒神

六番社の三宝荒神は、荒々しい火の神様であり、火除けのご利益のほかに、食べ物・調理の神様でもあります。火の神様ということで、六番社の前には、大きな竈門も置いてありますよ。

「三宝」とは、人々の根幹となる水と土、そして火を指しており、こちらへのお参りもおすすめです!

六番社は五番社の淡島神社の手前にあるので、一瞬戸惑うかと思いますが、事前に分かっておくとスムーズかもしれません。

七番社・水神社

七番社・水神社

七番社の水神社は、四番社や六番社と同様、場所が少し分かりにくい所にありますが、六番社の三宝荒神の左手奥に小さなお社があるので、そちらが七番社になります。

水神社は世にいう「龍神様」を指しており、龍の像も見られますよ!こちらは雨乞いや水害関連等のご利益のほか、作物を実らせるなど、願望成就には欠かせない神様です。

今年は辰年なので、龍神様には是非お参りしておきたいですね。

七番社では水が枯れることなく、地下水がコンコンと湧き続けています。

八番社・薬師神社

八番社・薬師神社

八番社の薬師神社は、あらゆる病から救って下さる薬師如来様を祀る神社です。修験者が宮地岳山中で修行を行う際に、病気や怪我がないようにとお参りしたのが起源とされています。

薬師如来を祀るお寺はよく見受けられますが、薬師神社は数が少ないとのこと。こちらも趣深く、素敵な神社です。

病気平癒の依頼書をお供えしたり、御札や和漢薬草を購入希望の方も多いようです。

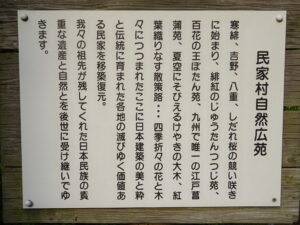

民家村自然広苑(江戸菖蒲園)と四季の花々

こちらは自然散策路として親しまれている

宮地嶽神社の民家村自然広苑は、神社の奥の方にある自然公園で、四季折々の花々や木々が美しい散策路です。合掌造りの民家や高床式の小屋など味わい深い古民家も見ることができますよ。

春は、寒緋桜をはじめとするさまざまな種類の桜(約2,000本)やほうき桃が楽しめ、続いて、じゅうたんつつじ、牡丹、藤の花なども境内を彩ります。

また、九州随一の数を誇る江戸菖蒲園やあじさい苑、秋の紅葉もおすすめです。

禊池

宮地嶽神社には禊池もあり、深い緑色の湖面がとても印象的です。3月3日の桃の節句には、「流し雛神事」が行われるそうです。

江戸菖蒲の咲く菖蒲園

古来、厄除けに用いられる事も多い菖蒲の花。宮地嶽神社では、100種10万株もの江戸菖蒲が咲くことで知られていますが、この数は九州でも類を見ないほど。

5/25時点では、まだほとんどの花は咲いていませんでしたが、31日の初刈り神事ぐらいから6月上旬にかけて見頃を迎えそうです。

宮地岳の雄大な景色も素晴らしい

花菖蒲の種類は、江戸菖蒲・肥後菖蒲・伊勢菖蒲の3種類に分かれており、神社の公式HPによると、最も原種に近いのが江戸菖蒲なのだそうです。そんな江戸菖蒲を存分に鑑賞できるのは、とても貴重ですよね!

松ヶ枝餅

白とよもぎの松ヶ枝餅

福岡といえば梅が枝餅ですが、宮地嶽神社の参道の売店で購入できる「松ヶ枝餅」も宮地獄神社の門前町名物としておすすめしたいお餅です。買って帰るといつも無言で食べてしまう美味しさ。あっという間になくなってしまいますが(笑)。

今回はこちらのお店で購入!

お店によって味も異なるといわれる松ヶ枝餅。「開運堂」さんは名前も縁起が良く、お味もお墨付きです!

「宮地嶽神社」のお守り

御札・お守り授与所

宮地嶽神社のお守りは、大きな神社とあって種類も豊富です。中でもイチオシのお守りは「叶う守」(初穂料1,000円)!玄界灘に沈む太陽と参道を描いた「光の道」のイメージのお守りで、願望成就のご利益を祈願しています。

「結守り」(1,000円)は、恋愛だけでなく仕事や人間関係などあらゆるご縁を結ぶ縁結び守りで、令和に入ってから登場した鮮やかな色合いのお守りです。

女性に人気があるのは、8種類の色味と花と祈願別になっているミニサイズの「花守」(1,000円)や同じくコンパクトサイズの「幸守」(1,000円)。「花守」は「勝守・恋守・就職成就守・厄除守・夢叶う守・身代守・商売繁昌守・八方除」の8種類から選べ、「幸守」はピンクと白、金茶、藤茶の4種類に分かれています。

水色とピンクの「縁むすび守」(1,000円)も桜の柄になっていて可愛いですよ!

縁起物も多数で選ぶのが楽しい!

この時期のおすすめお守りとしては、菖蒲まつり期間限定の「幸福菖蒲鈴御守」(1,000円)と、菖蒲・紫陽花がモチーフの「はなさち守」(1,000円)、袋守りの「菖蒲花守」(800円)といった所でしょうか。

菖蒲のお守りは「菖蒲まつり」期間限定!

「幸福菖蒲鈴御守」は幸福を招く鈴に鮮やかな紫の菖蒲が描かれています!品のある女性らしいデザインになっていて、とっても素敵なお守りですよ。

「宮地嶽神社」のおみくじ

拝殿横にあるおみくじの祠

宮地嶽神社には拝殿横や授与所、楼門から入った所など複数箇所にいくつかのおみくじが設置されています。きくまるが引いたのは、拝殿横にあるおみくじ(100円)で、↓のような通常のおみくじです。

少しずついい方向に向かうとのこと

「少しずついい方向に向かう」という神様からのメッセージを有り難く頂戴しました!

そのほかには、ふくろうがモチーフの可愛らしい「モマみくじ」や「七福神みくじ」「招き猫みくじ」などがあります。中に入っている縁起物も人気です。おみくじは吉凶に関わらず、神様からのメッセージなので、今の自分へのアドバイスとして受け止めたいですね。

「何事にも打ち勝つ開運の神様」として多くの人々から信仰を集める宮地嶽神社。こちらも素晴らしい気に満ちており、今回は「奥之宮八社めぐり」も出来た上に江戸菖蒲まで見ることができました!2月と10月の下旬は混み合いますが、「光の道」は一見の価値ありですよ!

<基本情報>

| 神社名 | 宮地嶽神社 |

| 住所 | 福岡県福津市宮司元町7-1(JR鹿児島本線「福間駅」から西鉄バス1-1「津屋崎橋行き」で「宮地嶽神社前」下車→徒歩約3分) |

| 電話番号 | 0940-52-0016 |

| 営業時間 | 参拝自由 ※社務所 8:30~17:00 |

| 定休日 | なし |

| 駐車場 | あり(無料/700台) |

| 公式HP | https://www.miyajidake.or.jp/ |